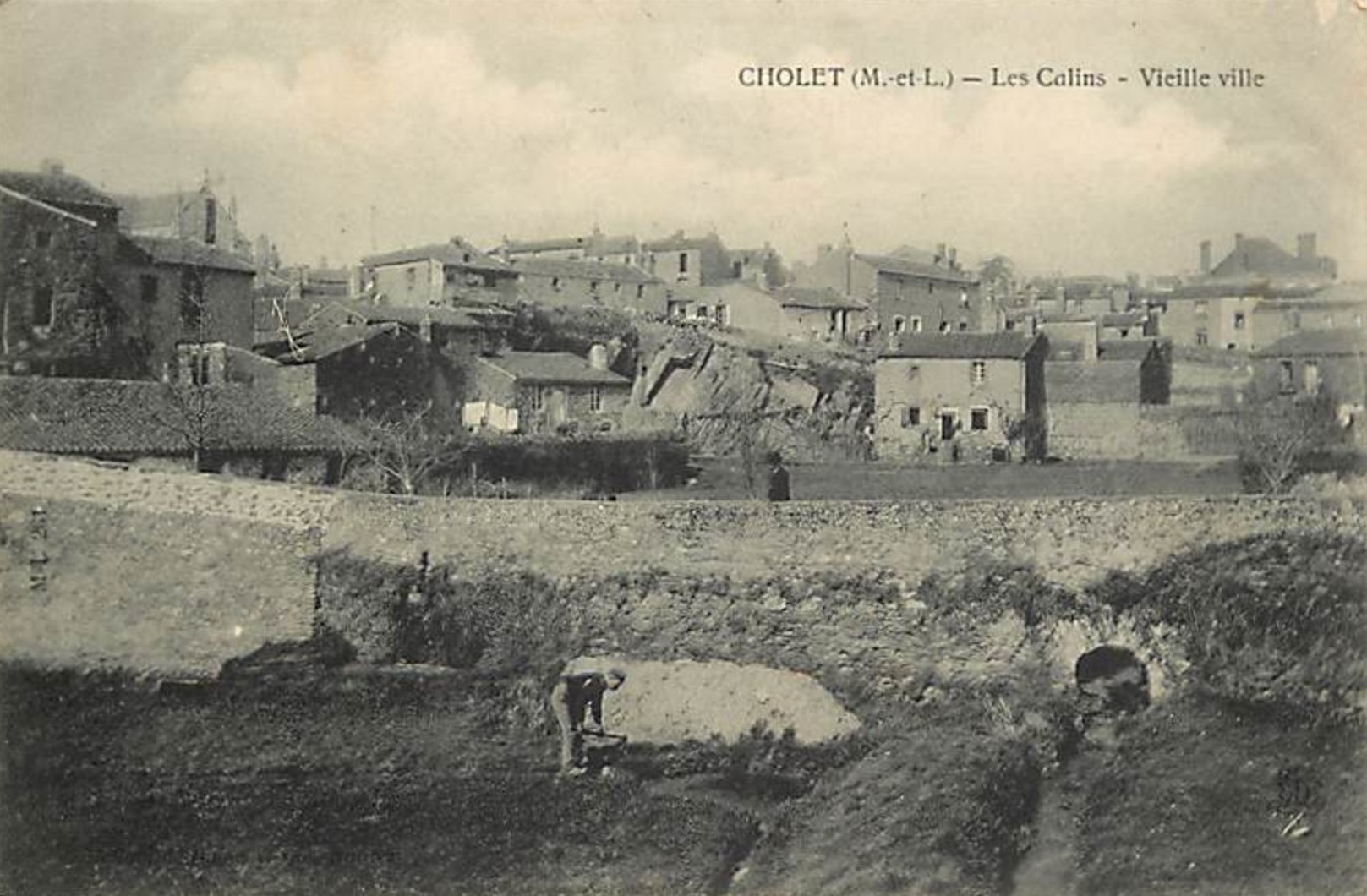

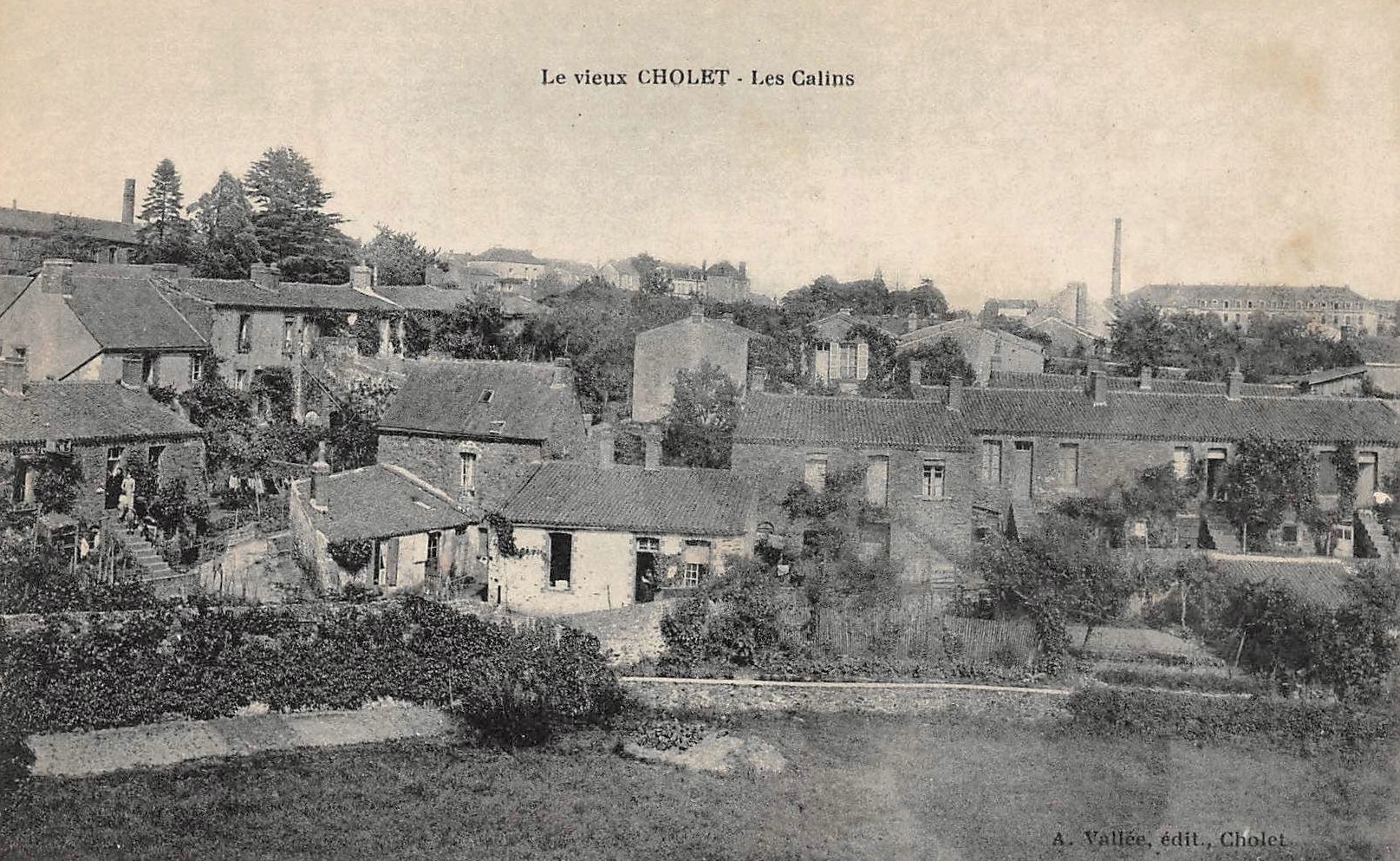

Les Calins (1)

Il y a 6000 ans... le néolitique

15 avril 2025 - Michel Lefort

Étonnant !

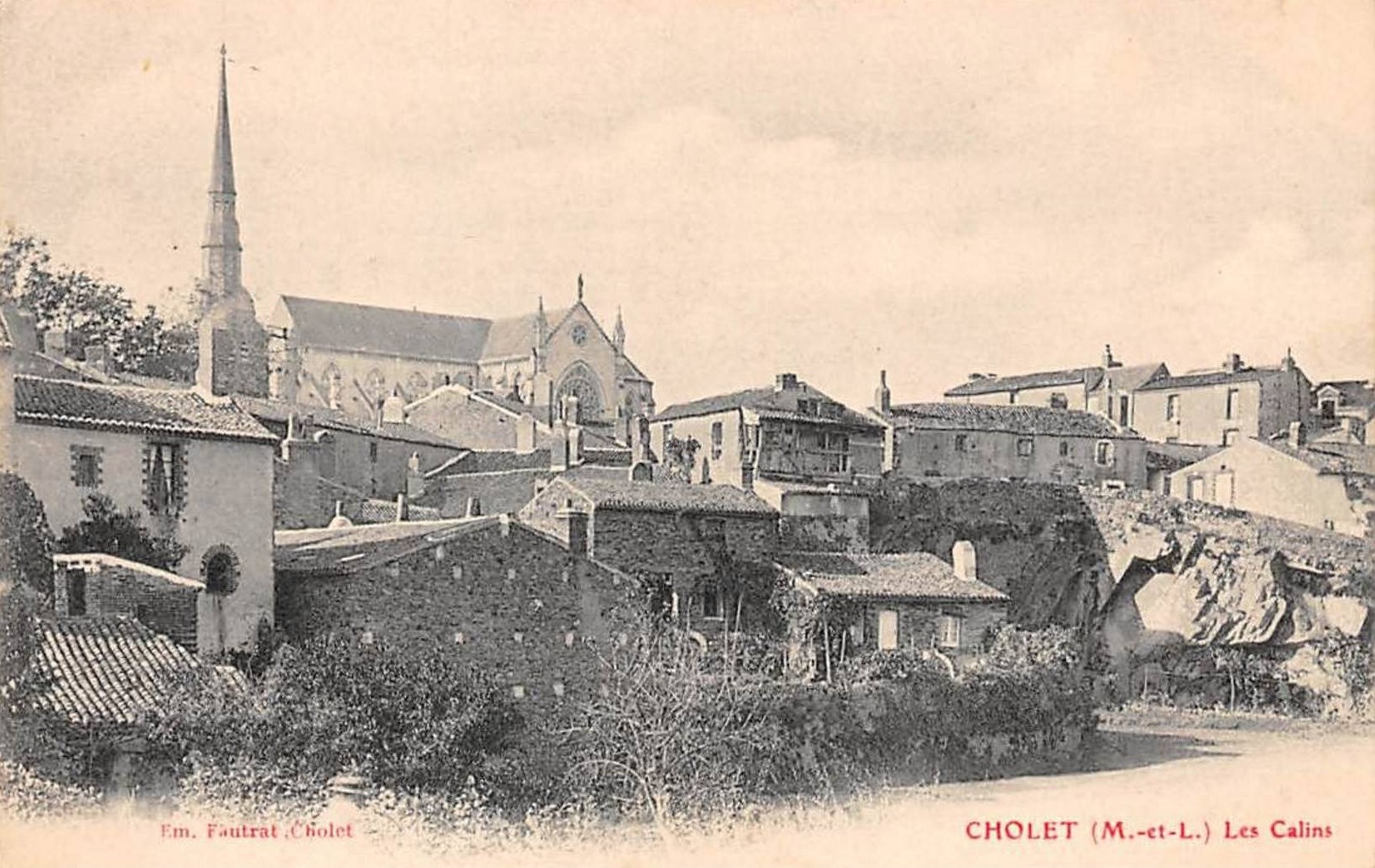

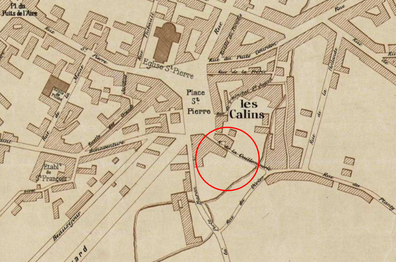

Dans l'ancien quartier des Calins, malgré sa démolition, une parcelle demeure existante en 2025...

Au temps des menhirs, il y a 6000 ans, nos ancêtres s'installèrent à l'abri de ce promontoire rocheux surplombant le ruisseau de Gatebourse.

Notre pays, sur les confins du massif granitique armoricain, était jadis entouré de forêts de Saint-Hilaire-du Bois à Saint-Christophe-du-Bois.

Nos ancêtres, les Ligures, vivaient en petits groupes et leurs habitats s’étageaient entre les rochers qui leur servaient de refuges.

Ici, dans les Calins, ils étaient protégés du vent d’ouest et par la forêt du nord, avec une excellente orientation sud-est.

Ces populations indo-européennes arrivèrent sur notre sol après le grand changement climatique et s’y établirent.

De nombreux chemins furent créés pour les échanges vers l’Europe (ambre, étain, cuivre, haches polies…).

Un sentier venant du carrefour de la Jominière descendait vers les Calins et la Moine.

De multiples informations nous révèlent une forte implantation au bord des cours d’eau au néolithique moyen.

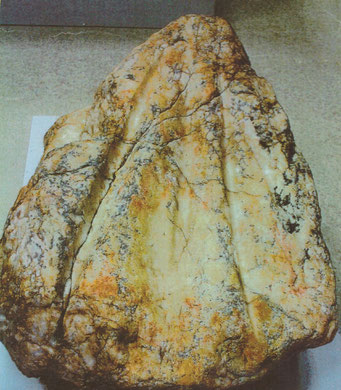

Une sépulture préhistorique remarquable fut découverte à Cholet, associant des lames de haches polies, un couteau en silex et un diadème fait d’une feuille d’or losangique.

Cette association nous entraîne 6000 ans en arrière, et confirme une circulation très ancienne dans nos contrées.

Aux Calins, nous sommes alors dans une large zone comprenant le centre de polissage du « Carteron » et le lieu-dit des « Roches Paniers », à l’emplacement d’un énorme rocher appelé « la pierre du diable », composé de cuvettes et de rigoles, à n’en pas douter un autel antique (détruit vers 1880), marques évidentes de l’empire néolithique du choletais.

Sur la rive droite de la Moine, au Carteron, était implanté un atelier antique de polissage d’instruments de pierre. Atelier de polissage et non atelier de taille.

La diorite, pierre dont se servaient nos ancêtres, ne se trouvait qu’à d’assez grandes distances de notre ville.

Sur le bord de la Moine, dont l’eau et le sable étaient nécessaires au travail du polissage, de nombreux polissoirs y ont été découverts. Nos ancêtres s’en servaient pour polir les faces et aiguiser le tranchant de leurs armes.

« Les bords de la Moine à l'âge de la pierre »

Mémoire (1881) du Dr Atgier sur l'étude des monuments mégalithiques : « En explorant le lit de la rivière, j’ai constaté que l’assise inférieure du mur de soutènement du jardin de la ferme est formée de gros blocs qui ne sont eux-mêmes, pour la plupart, que des polissoirs ; l’un d’eux, en effet, porte une cuvette ovalaire avec deux rainures. »

Source / Revue SLA, année 1894

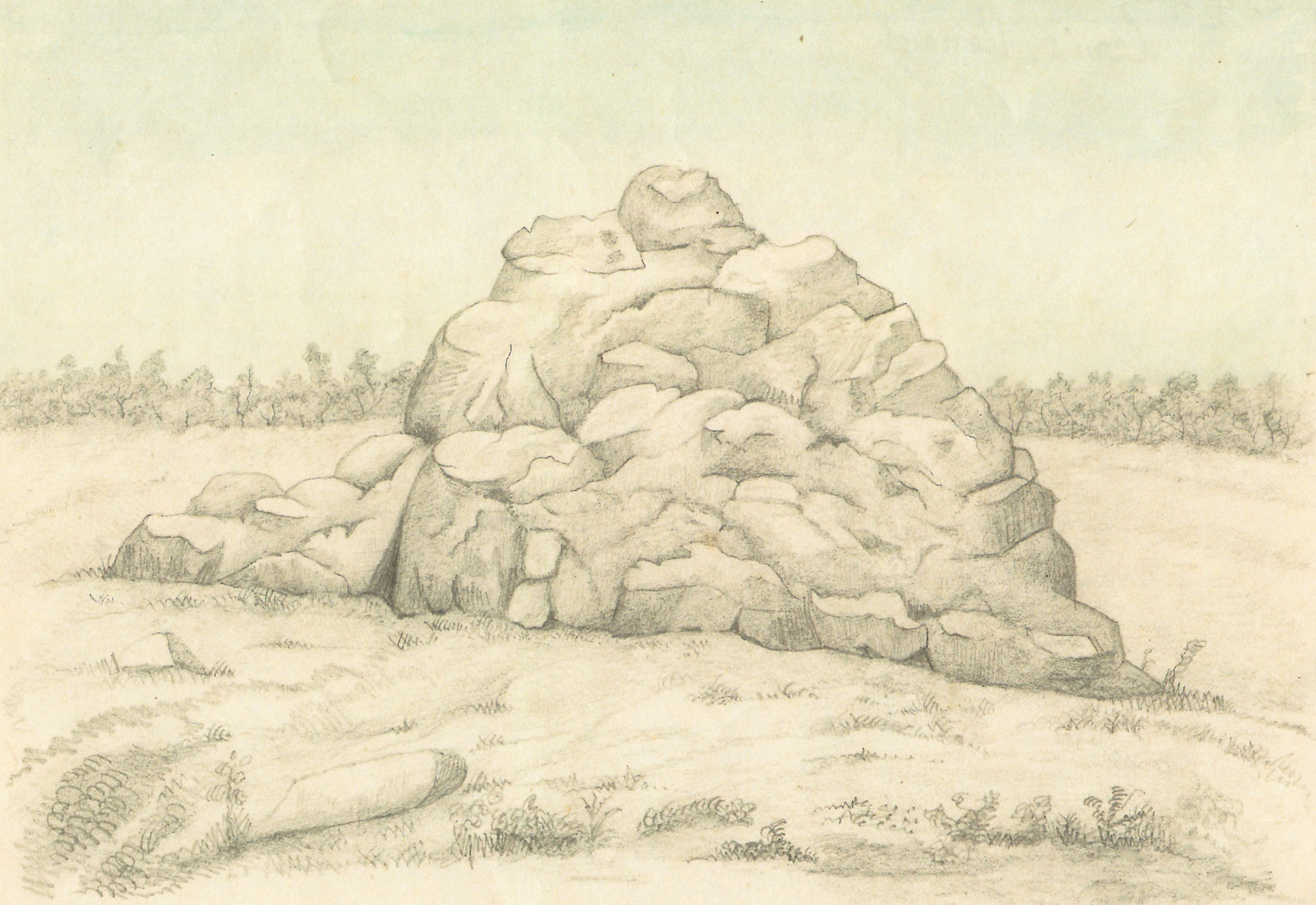

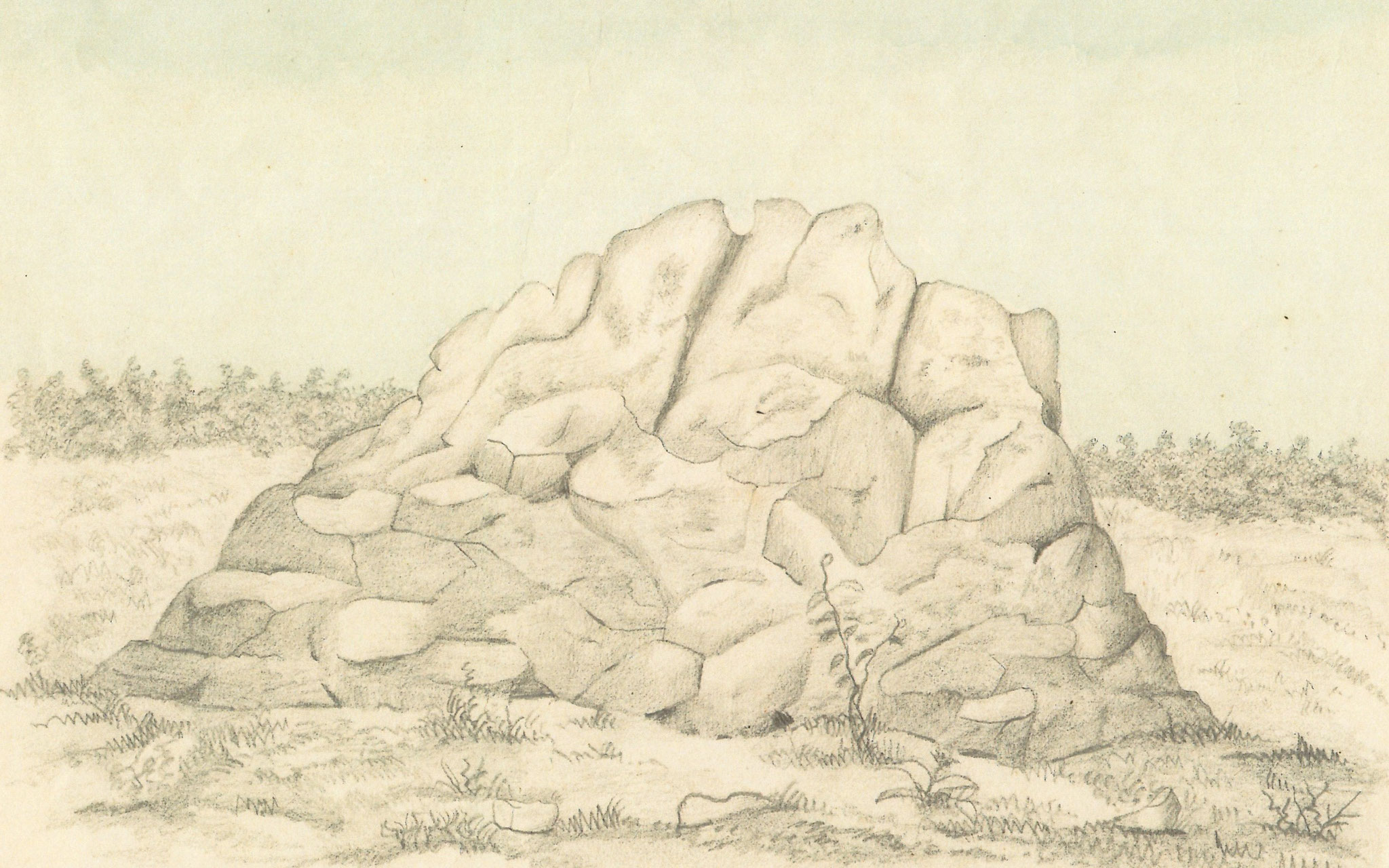

Au lieu-dit des « Roches Paniers » », dans une parcelle appelée le champ de la pierre (n°845), se trouvait un rocher gigantesque, émergeant du sol à 3 mètres dans sa plus grande hauteur.

Ce bloc de granit bleu, de forme ellipsoïdale, mesurait 10 mètres en longueur et 6 en largeur.

Sur cette roche, on observait des excavations profondes, régulièrement arrondies, parfaitement polies à l’intérieur avec de multiples sillons descendant le long des flancs de la pierre, et d’un grand sillon supérieur parcourant le sommet.

Assurément creusé par la main de l’homme, ce monument mégalithique appelé « la pierre du diable » fut détruite dans les années auteur de 1880. Elle se trouvait devant l’actuelle église Sainte-Bernadette.

« Les bords de la Moine à l'âge de la pierre »

Mémoire (1881) du Dr Atgier sur l'étude des monuments mégalithiques

Stations préhistoriques de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet

Les pierres à sacrifices

En ces temps, nos ancêtres sont encore à l’état primitif, coutumiers de pratiques barbares. A cet effet, ils se servent pour autels de pierres brutes et non taillées émergeant du sol dans la nature.

Aux environs du Puy-Saint-Bonnet, sur la route de Loublande, se trouvent encore deux énormes rochers nommés « pierres à chaudrons ». Une croyance veut qu’ils aient pu servir naguère à des sacrifices humains.

Ce qui caractérise ces roches, ce sont leurs longues et profondes rigoles presque parallèles et des cuvettes, les œuvres d’une volonté humaine.

À Cholet, au lieu-dit « les Roches », un autre bloc à rigoles et cuvettes fut sauvagement détruit.

Ce « monument », convoité par la Société des Sciences et Beaux-Arts de l’époque, fut miné vers 1880 par le fermier, propriétaire du terrain, craignant qu’on lui impose une servitude de passage y donnant accès. Ainsi disparu tout ce qui dépassait le niveau de son champ !

Consacré à n’en pas douter à de cruels usages, cet antique autel, « la pierre du Diable », semblait plus abouti que ses deux semblables du Puy-Saint-Bonnet, surtout impressionnants par leur taille.

Comme pour se justifier de son forfait à venir, le possesseur du champ des « Roches » avouait : « On a l’intention de détruire cette pierre, comme on l’a déjà fait pour les autres qui se trouvaient à côté ; on sait que cette pierre a dû être utilisée dans l’ancien temps, mais comme elle gène beaucoup pour le labour, on sera obligé de la faire sauter quand même. »

Source / Revue SLA, année 1894

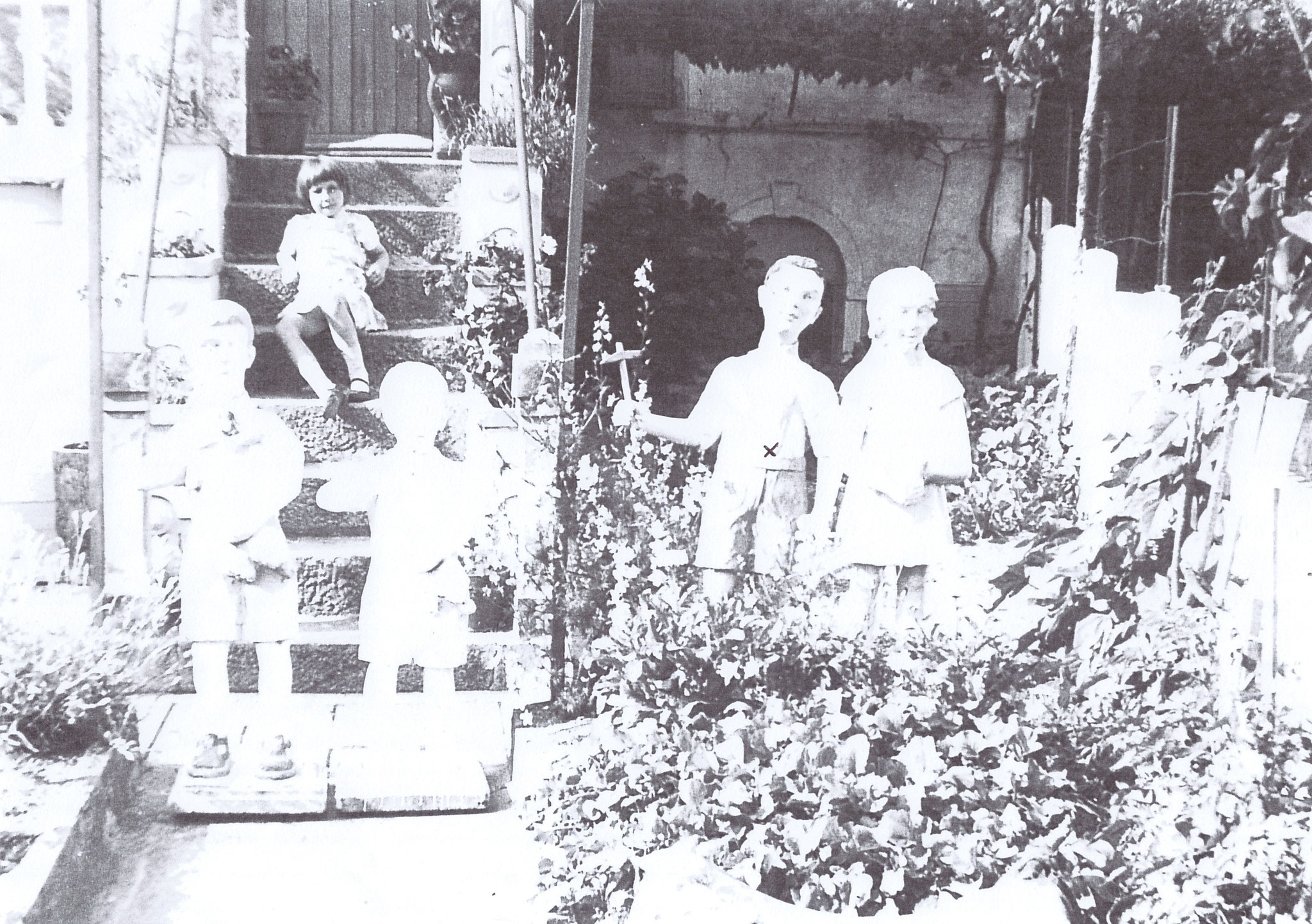

Trois demeures subsistent encore de nos jours dans le pré du Vivier, lieu non accessible car « privé ».

Nous vous présentons un élément de ces 3 habitations avec leurs propriétaires...

Depuis l’arrivée des Celtes… jusqu’au haut moyen âge

30 avril 2025 - Michel Lefort

Le pré du vivier a servi de carrière pour les constructions des romains.

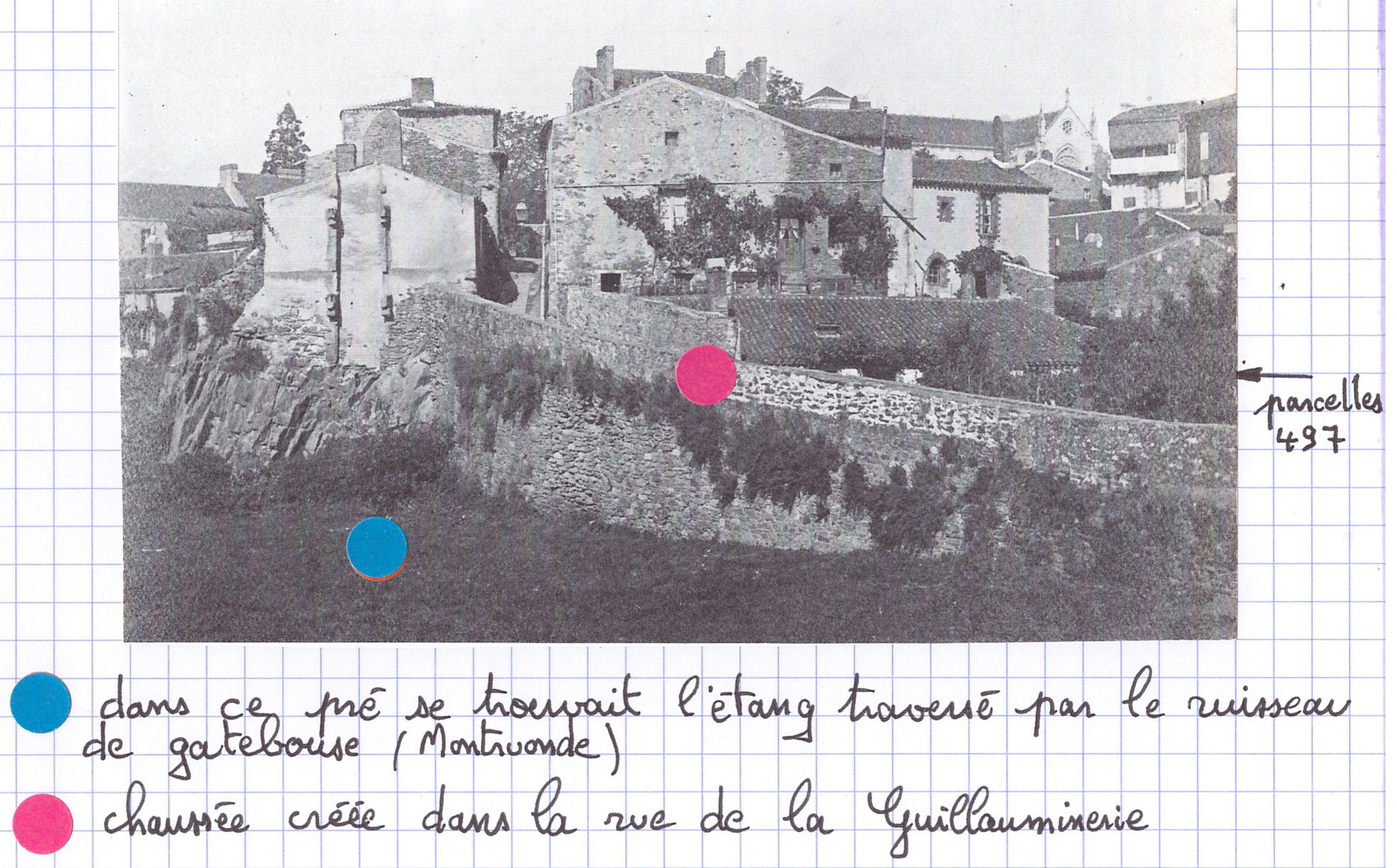

Vers l’an 1000, une chaussée fut édifiée par les moines de Chemillé, alors propriétaires, pour la création d’un étang à poissons (d’où le « vivier »).

C’est à partir du 8e siècle avant JC que la civilisation de Hallstatt d’abord, de la Tène ensuite, gagna de proche en proche notre territoire, apportant la métallurgie du fer.

Les Celtes venus par étapes successives de l’Europe centrale pénétrèrent chez nos ancêtres ligures qui en étaient restés à l’âge de bronze.

Cet envahissement de notre patrie semble avoir été un mélange de peuples, plutôt qu’une destruction de l’ancien occupant par le nouveau venu.

En effet, les anciens noms ligures donnés aux rivières et aux arbres ont persisté et sont encore plus nombreux chez nous que ceux d’origine purement celtique.

L’arrivée des Romains en 58 avant notre ère va transformer nos mœurs, en partie avec leur technique de construction en pierre et en brique.

Avec leur maçonnerie à base de mortier, ils viennent rompre nos traditions gauloises.

Mais toutefois, de nombreuses maisons modestes sont toujours construites en bois et torchis.

Notre mamelon rocheux des Calins va servir de carrière et, au cours des siècles suivants, nous en retrouverons cinq autres jusqu’aux « Roches Paniers » (l’actuel quartier Sainte-Bernadette).

Un vicus gallo-romain s’installera sur le versant occidental du vallon de Montruonde, se développant avec l’arrivée des Germains et des Teiphales, peuples de serfs et de colons à demi privés de liberté entrainés par les Romains.

Du 6e au 10e siècle, de l’époque franque mérovingienne puis des carolingiens, le vicus s’étendit sur le flanc du coteau et recouvrit tout le plateau limité à l’est par le ruisseau de Montruonde (Gatebourse).

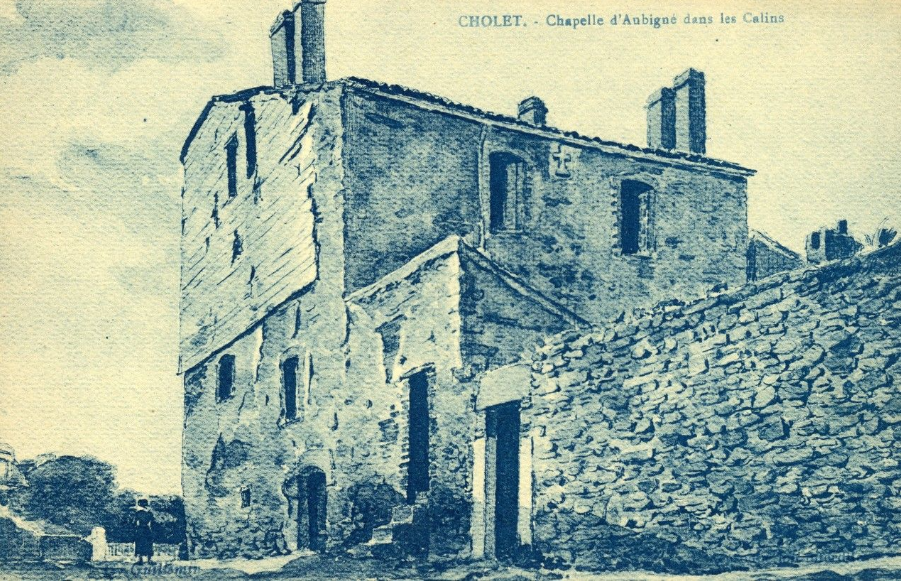

Il était réservé au christianisme de regrouper les populations rurales, mais ici les populations teiphales restèrent païennes et ne se convertirons qu’avec l’arrivée de Clovis et leur premier sanctuaire Albiniacum (Aubigné).

Le culte des druides s’est longtemps conservé en Anjou après la conquête des Romains.

Au milieu du 9e siècle, les hordes normandes s’avancèrent sur notre territoire et ravagèrent le vicus d’Aubigné dont ils firent un monceau de ruines.

Après les périodes troubles des 9e et 10e siècles et le partage des Pagi d’Herbauges, Tiffauges et des Mauges, les comtes d’Anjou repoussent leurs frontières de l’Hyrôme à la Moine. Ainsi, de Poitevins nous devenons Angevins par notre nouveau maître Geoffroi de Chimilliaco (Chemillé), qui installera sa forteresse sur cet escarpement granitique, position forte, qui porte aujourd’hui le jardin du mail.

Ce ne fut qu’au début du XIe siècle, avec l’établissement du régime féodal et la construction du château primitif, que le bourg d’Aubigné perdit son importance d’autrefois et son nom.

Pour y construire un bourg avec son église sous le vocable de Saint-Pierre, Geoffroi donnera aux moines de Chemillé les terres de l’actuel quartier des Calins.

Les habitants du bourg d’Aubigné communiquaient avec Chemillé et l’Anjou par le chemin antique traversant l’actuelle gare.

C’est à l’occasion de la création de ce nouveau bourg Saint-Pierre qu’une chaussée fut formée (rue Guillauminerie) pour constituer l’étang du Vivier, qui restera en place jusqu’aux guerres de religion.

Du moyen âge à nos jours

22 mai 2025 - Michel Lefort

Le 13ème siècle apportera son lot de misères et un afflux de pauvres gens et vagabonds qui se retrouveront autour de la fontaine Saint-Victor. (Cette fontaine se trouvait très proche de l’actuelle rue de la Hollande.)

La lèpre après les croisades, puis la peste noire au 14ème siècle, accentuèrent la somme d’indigents nombreux à coucher dehors.

Le curé de Saint-Pierre, Thibault Carté, pris de compassion, créera une aumônerie en 1405 pour accueillir les plus démunis (emplacement actuel de la Maison / Artisan Boulanger).

Nous retrouverons, localement au 18ème siècle, un prieuré des Augustins (6 moines mendiants) soulageant la population.

Toute cette indigence expliquant probablement la signification de Calins, terme provenant du wallon et signifiant : « endroit peuplé de gens sans instruction, sans intelligence, dans le besoin ».

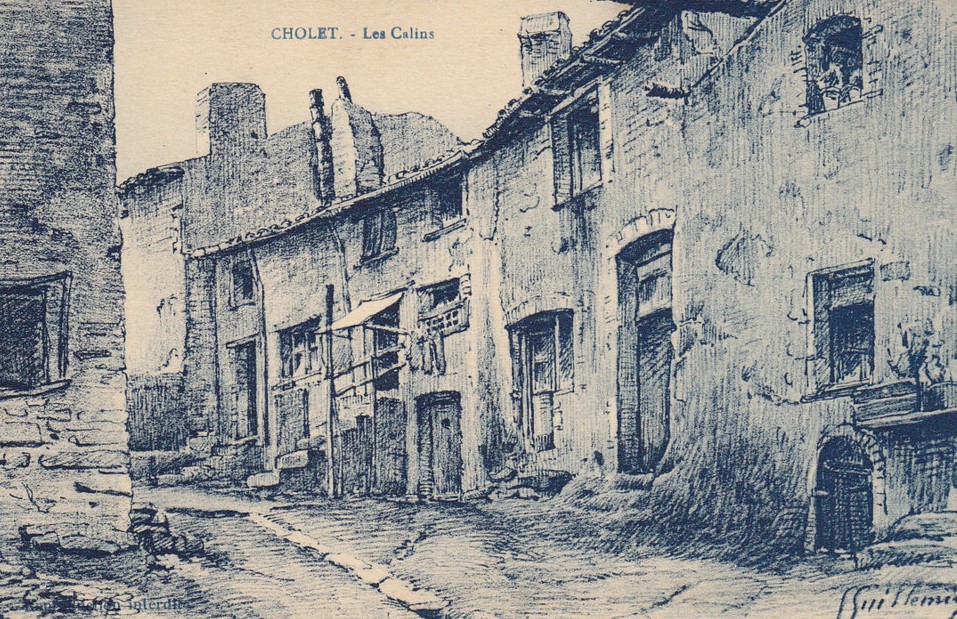

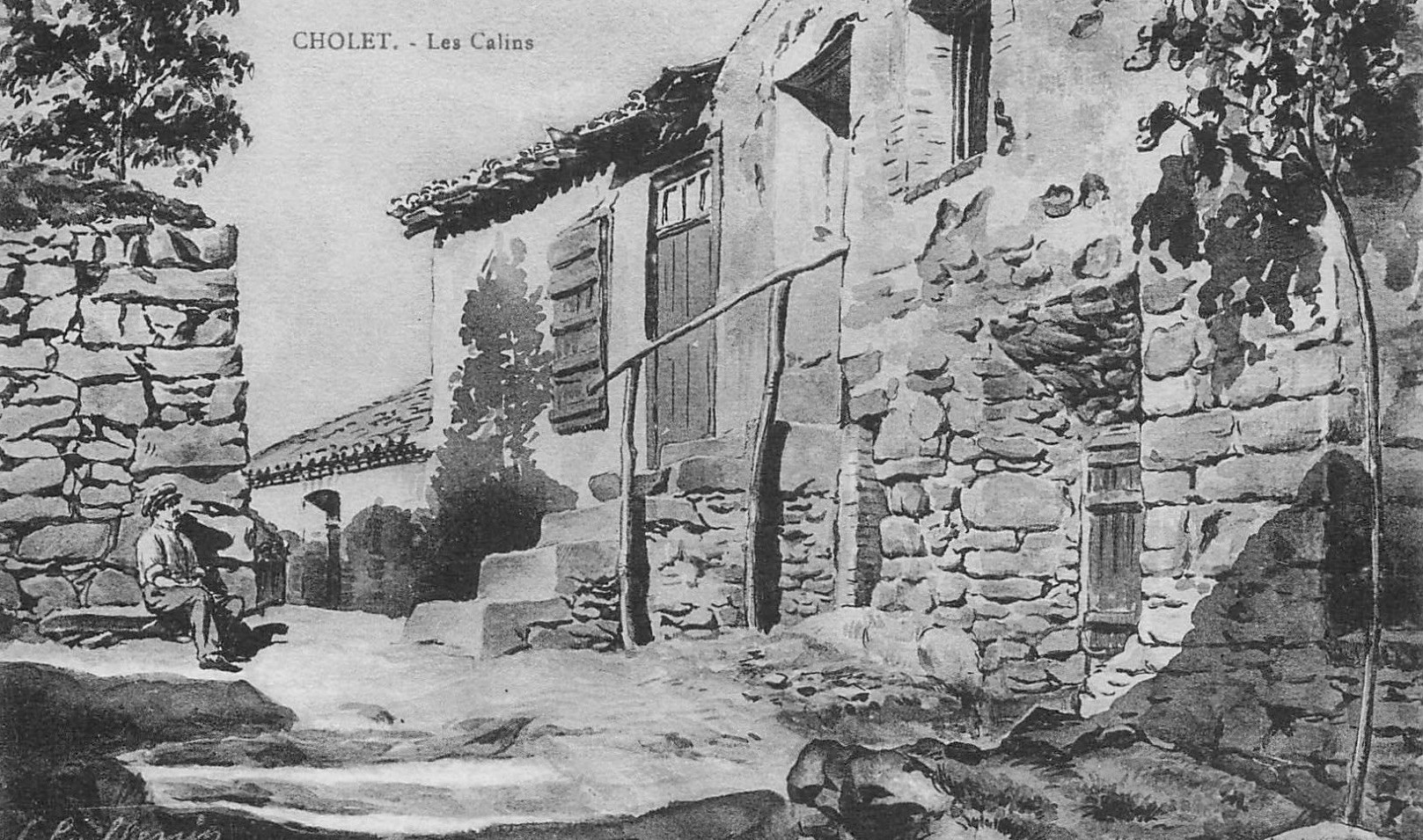

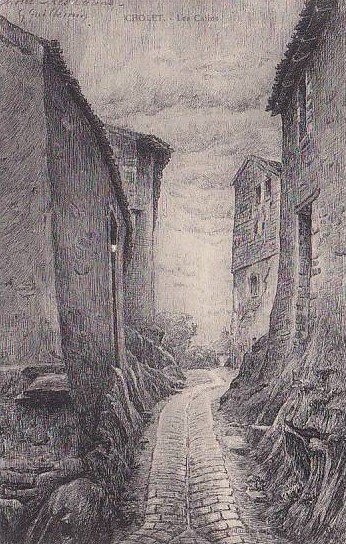

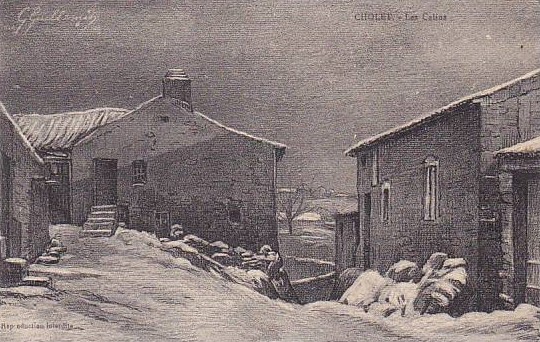

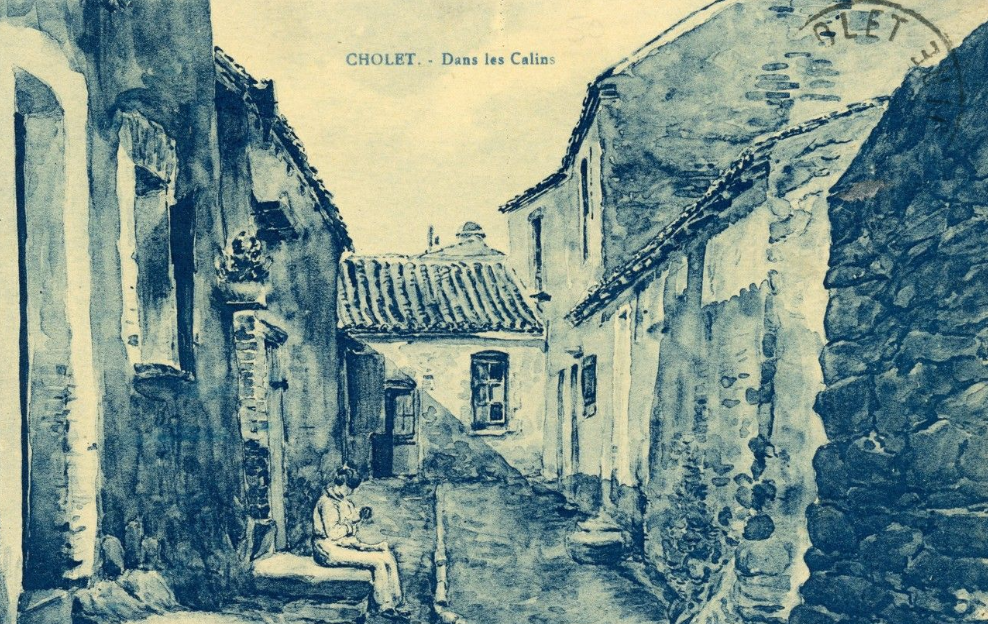

Les Calins d’autrefois faisaient figure de village rural, sans difficulté d’extension comme la cité féodale étouffant dans ses remparts.

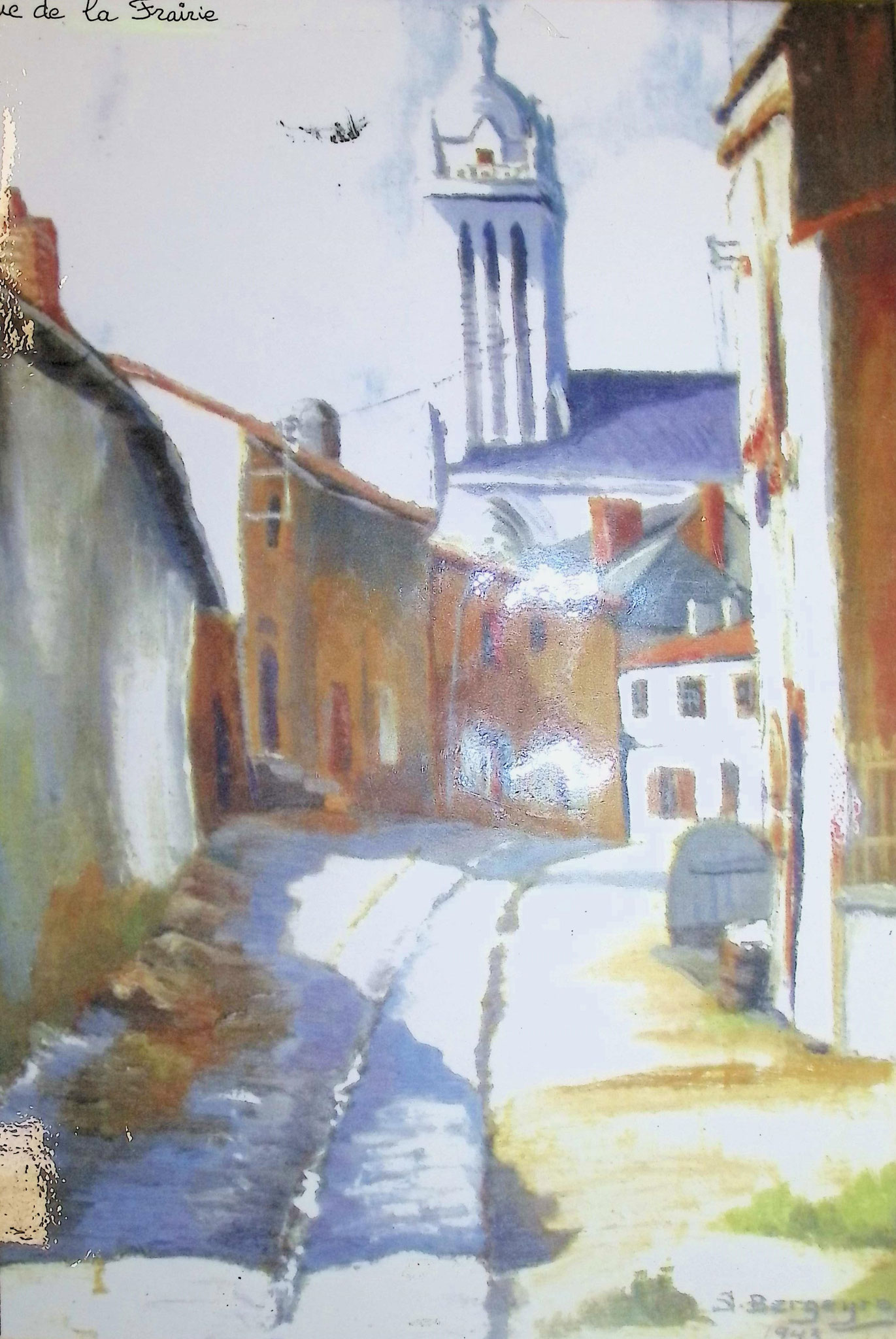

Ce quartier étonnait avec ses maisons basses et ses ruelles à forte pentes qui dévalaient vers un fond de vallée humide et verdoyant traversé par un ruisseau.

L’empreinte de l’ancien vicus artisanal et paysan était restée fortement marquée.

A la fin du 19ème siècle, l’industrialisation du tissage a pris le pas sur le tissage artisanal dans les caves. Il y avait encore des tisserands individuels, mais qui disparaissaient les uns après les autres.

Les derniers métiers à tisser durent se taire vers 1930.

La période de « tissage à la cave » révolue, les maisons continuèrent d’être habitées, soit par les tisserands des usines, soit par d’autres travailleurs.

Chaque maison était presque toujours complétée par un petit carré de jardin, certes cultivé, mais utile aussi pour étendre la lessive.

La rage humaine de destruction et le goût du renouvellement ont eu raison de ce quartier pittoresque, sans considération de son origine après des siècles écoulés.

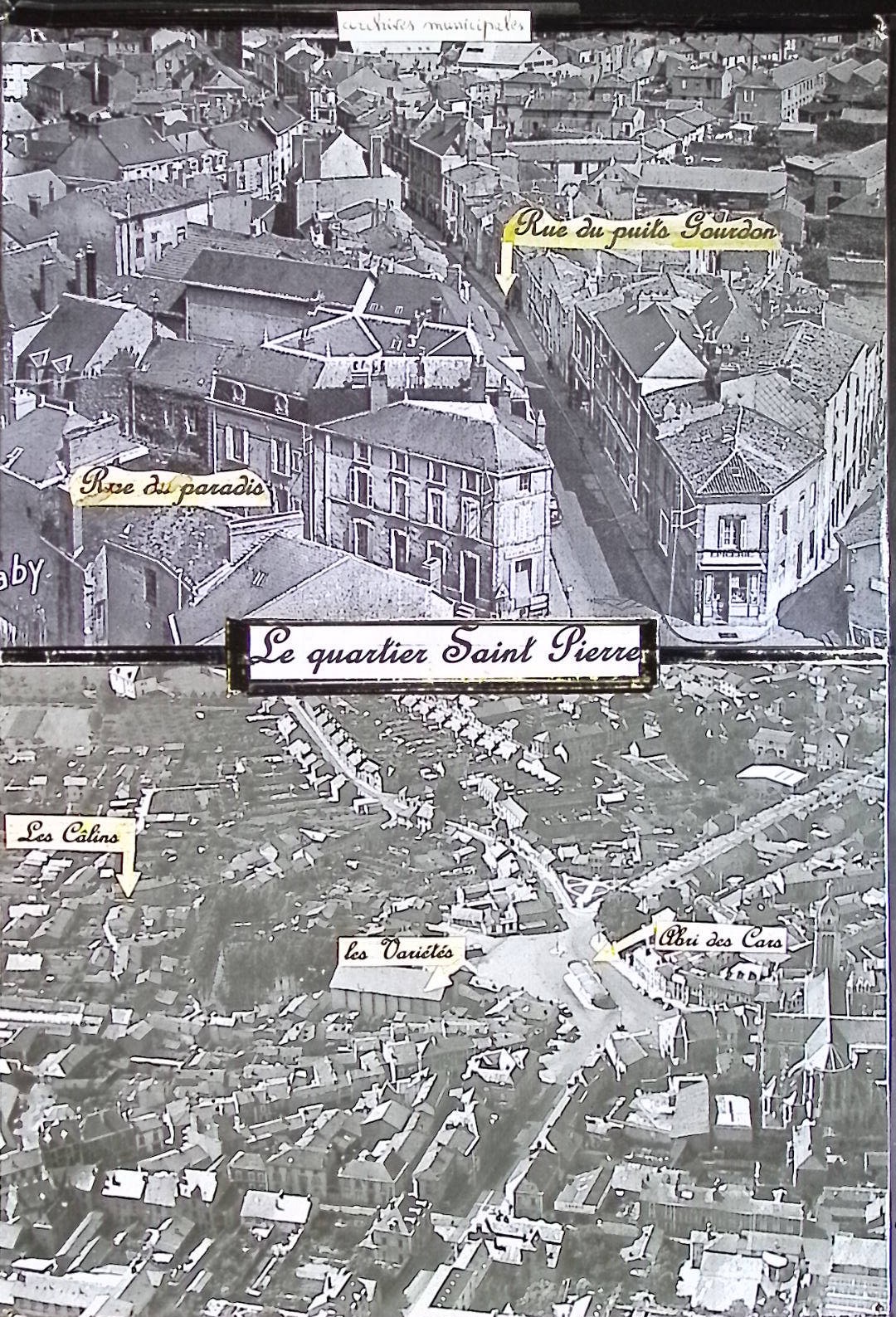

Dans les années 1970, ce lieu plein de vie, rempli de gens modestes, fut détruit à néant, totalement défiguré par un grand boulevard.

Avec ses tours disgracieuses, le secteur est devenu « vide », sans âme véritable.

Que reste-t-il des Calins du 20ème siècle dans nos souvenirs ? Vraissembablement :

- Le cinéma « Les variétés » où nombre de vedettes ont pu se produire : Tino Rossi, Claude François, Johnny Hallyday !

- Les bains-douches (remplacés en 2020 par la pharmacie des Calins)

- La gare-routière

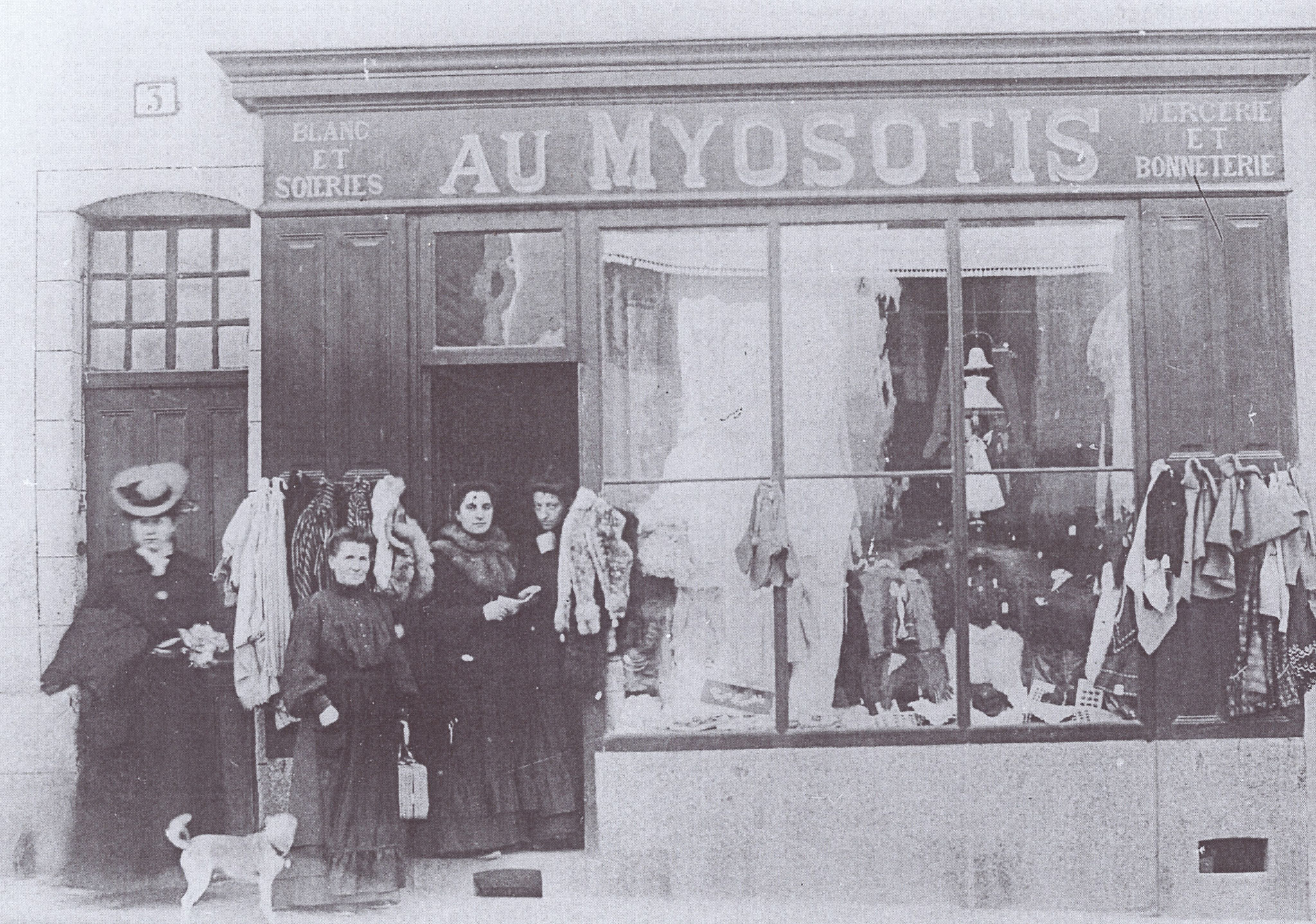

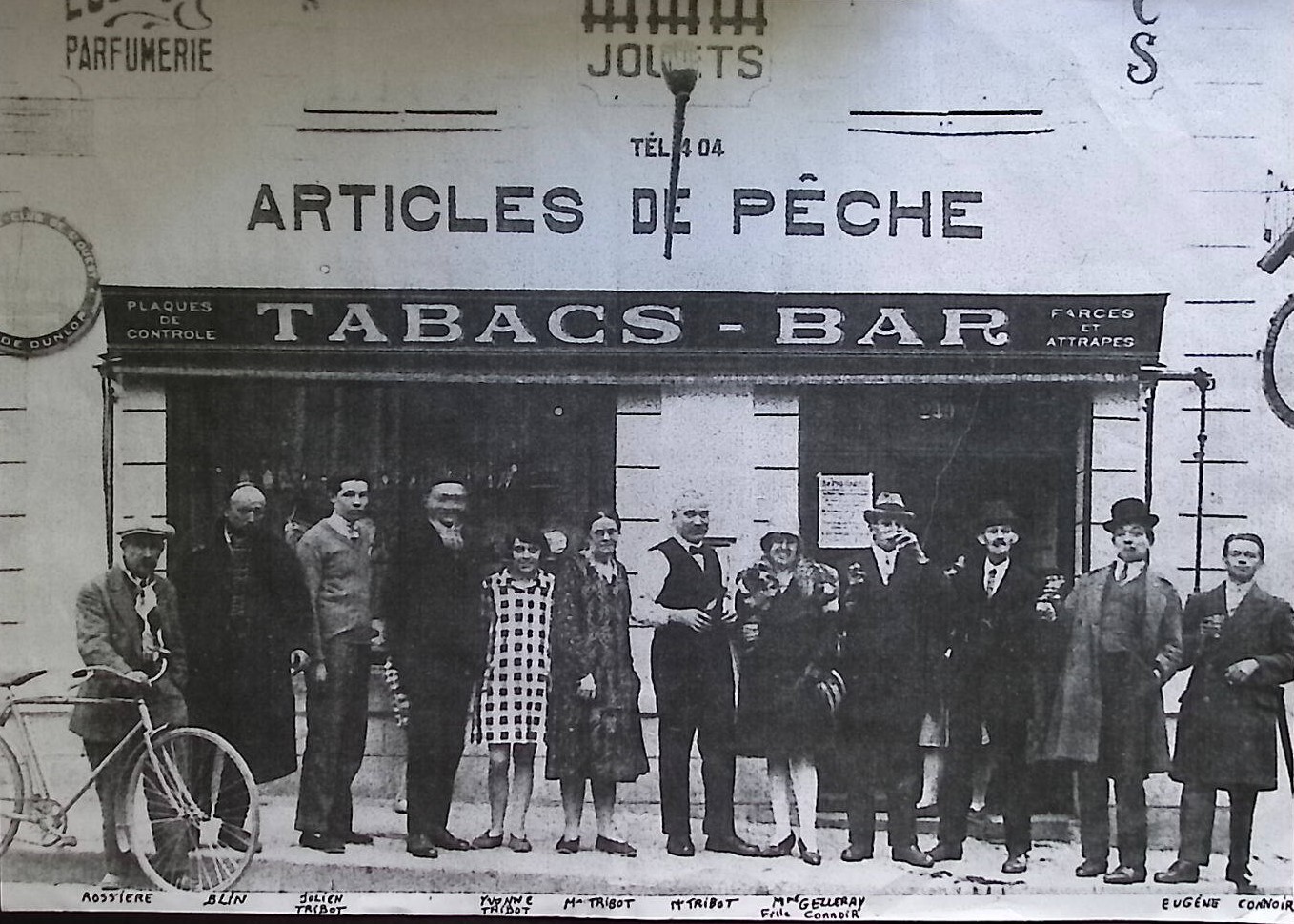

- Les 40 échoppes où « commerçants et clients se connaissaient si bien que chaque contact devenait presque une conversation privée, et les nouvelles s’échangeaient vite » (A Guinbretière)

- L’animation du quartier dont sa course cycliste.

Le fief du Vivier

30 mai 2025 - Michel Lefort

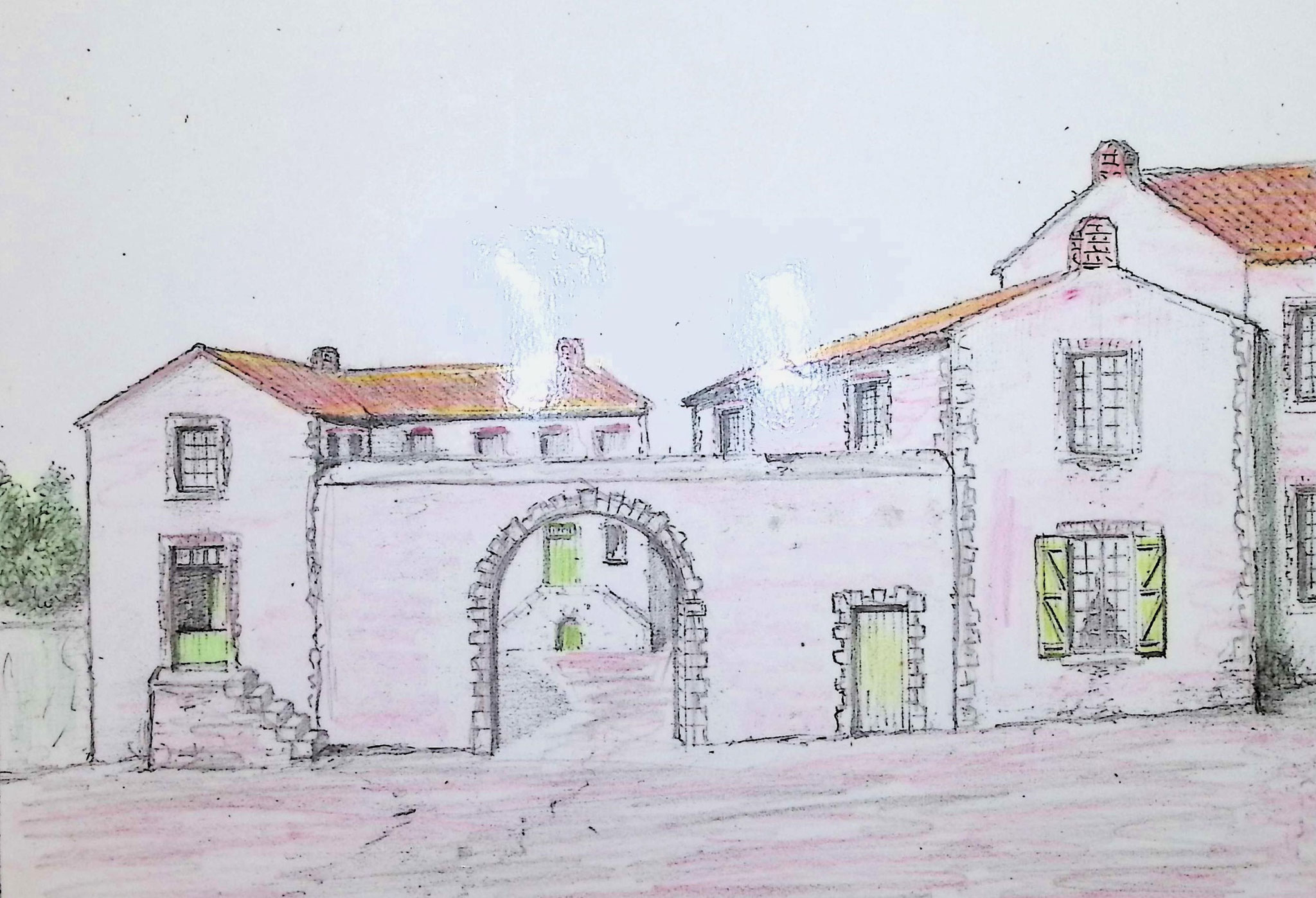

Ce bâtiment a subi les affres de la guerre de religion et des guerres de Vendée.

Il a été amputé et restauré à de nombreuses reprises, ne possédant que de rares vestiges originels en cave.

Les soubassements nord-est qui reposent sur de la roche naturelle sont du 16ème siècle.

Se trouve alors ici la famille de Villeneuve, qui tire son nom de la terre de Villeneuve en la paroisse de Martigné-Briand. Ce sont des hommes d’armes.

Ce petit fief fut réuni au Bois Grolleau. Car nous retrouvons là, en 1534, Joachim de Villeneuve écuyer et seigneur du Vivier et du Bois Grolleau.

Dès 1539, en dépendaient les métairies du Bois Renier, du petit bois Grolleau, de l’Écuellerie, de la Barbotière, de la Gaudière, des Brosses de la Martinière, de la petite Simonière et le quart des jardins de la Ganelière.

Ce logis du Vivier fut arrenté, fin 17ème, à Jacques Bruneteau, puis à son fils, qui en firent leur demeure au bourg de Saint-Pierre.

Léon Bonnineau (historien) : « Ce logis proche le cimetière et le jeu de paume touchant la venelle descendant à la fontaine des Calins, peu loin de la chapelle d’Aubigné où les Bruneteau avaient acquis droit de sépulture.

C’est dans cette chapelle que François Bruneteau fut inhumé à 53 ans avec titres de conseiller du roi, avocat au parlement, sénéchal et seul juge ordinaire civil et criminel de la ville, et marquisat de la ville. »

Témoin du développement du commerce des toiles, François Bruneteau, fermier général du Bois Grolleau, né vers 1660 à Saint-Pierre, fut également maire. À l’époque, ce poste n’était qu’honorifique.

Louis XIV en avait dédoublé la charge pour enrichir le trésor royal. Dans le même temps, cette charge de maire était donc partagée avec François Michon.

Les armes de François Bruneteau, inscrites au Grand Armorial, étaient « d’or à l’ours de sable couronné d’azur ».

Il eut 6 enfants, tous baptisés à Saint-Pierre.

À la fin du 18ème siècle, sur cette terre du Vivier s’étendant du « Plantis » à la Porte Baron, s’établirent des maisons qui détenaient avant la révolution des dépôts de cotons. Cotons rares, filés aux couleurs rouges, bleues et violettes.

Il fallait que Cholet montre une grande puissance d’attraction pour que les manufacturiers veuillent s’établir à Cholet, et faire traverser la France à leurs produits.

Les anciens comptoirs de MM Farel Frères et Cambon de Montpellier s’étaient rétablis après la révolution dès les premiers jours du Consulat. Dès la paix revenue, ils installèrent une « blanchierie* » (5 hectares environ) à Cholet où la fabrication continuait à se développer.

*(Dans un de ses aqueducs aura lieu « le massacre du bordage Marc », le 28 mars 1794.)

MM Farel frères et Purlier achetèrent d’énormes quantités de mouchoirs qu’ils revendaient à Montpellier et sur tous les marchés du midi.

Nous retrouvons les fils François et Louis Farel, en 1825. Ces producteurs contribuèrent à l’accroissement de la fortune de Cholet, laissant dans notre ville l’argent qu’ils avaient reçu en échange de leurs produits.

C’est la fin des « blanchieries borderies » sur Cholet.

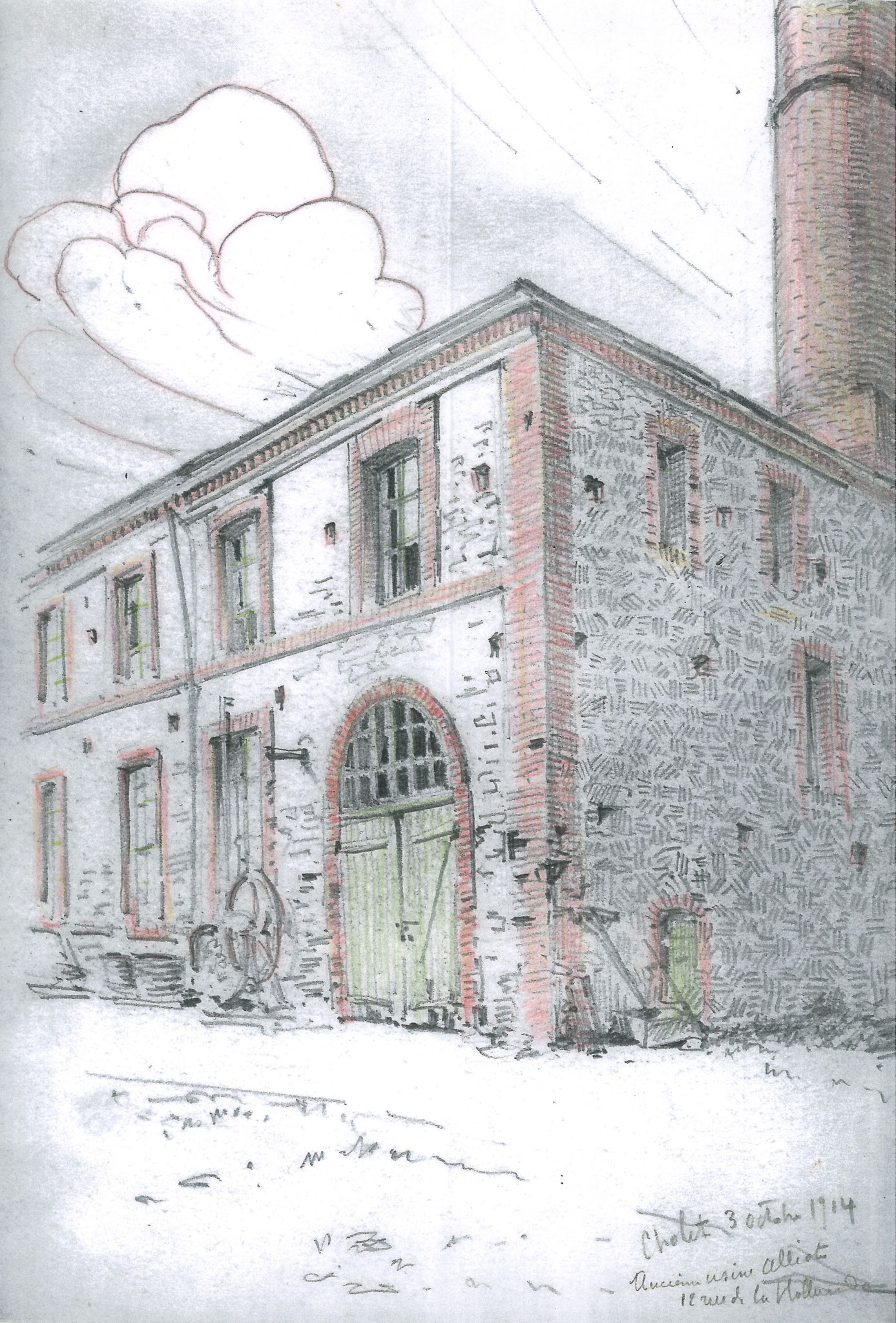

En 1865, Paul Nogarède s’associe à Auguste Fonteneau. Dans cette ère industrielle, ils installent leur usine à proximité du Planty.

Après le morcellement du terrain, au début des années 1920, des négociants choletais en toile, les Gagnerot, se lancent dans l’industrie de la confection habillement.

Déjà Jules Gagnerot fonde en 1909, à Chemillé, un commerce de « tailleurs d’habits ». Confectionneurs et négociants en tissus, ses 2 fils prendront la suite en 1942.

L’entreprise emploie 19 salariés, en 1939 ; et 41 en 1944. La progression résulte sans doute de commandes militaires. (L’intérêt public, journal local du 12 décembre 1942)

Stimulée par une demande forte et croissante, cette nouvelle activité connait à partir des années 1950 un essor considérable, se transformant peu à peu en industrie du prêt à porter et en industrie de la mode.

Aujourd’hui encore, en 2025, nous retrouvons au Vivier des membres de la famille Gagnerot sur ces lieux divisés en multiples parcelles et traversés par la rue Decelle.

L'aumônerie Saint-Julien

12 août 2025 - Michel Lefort

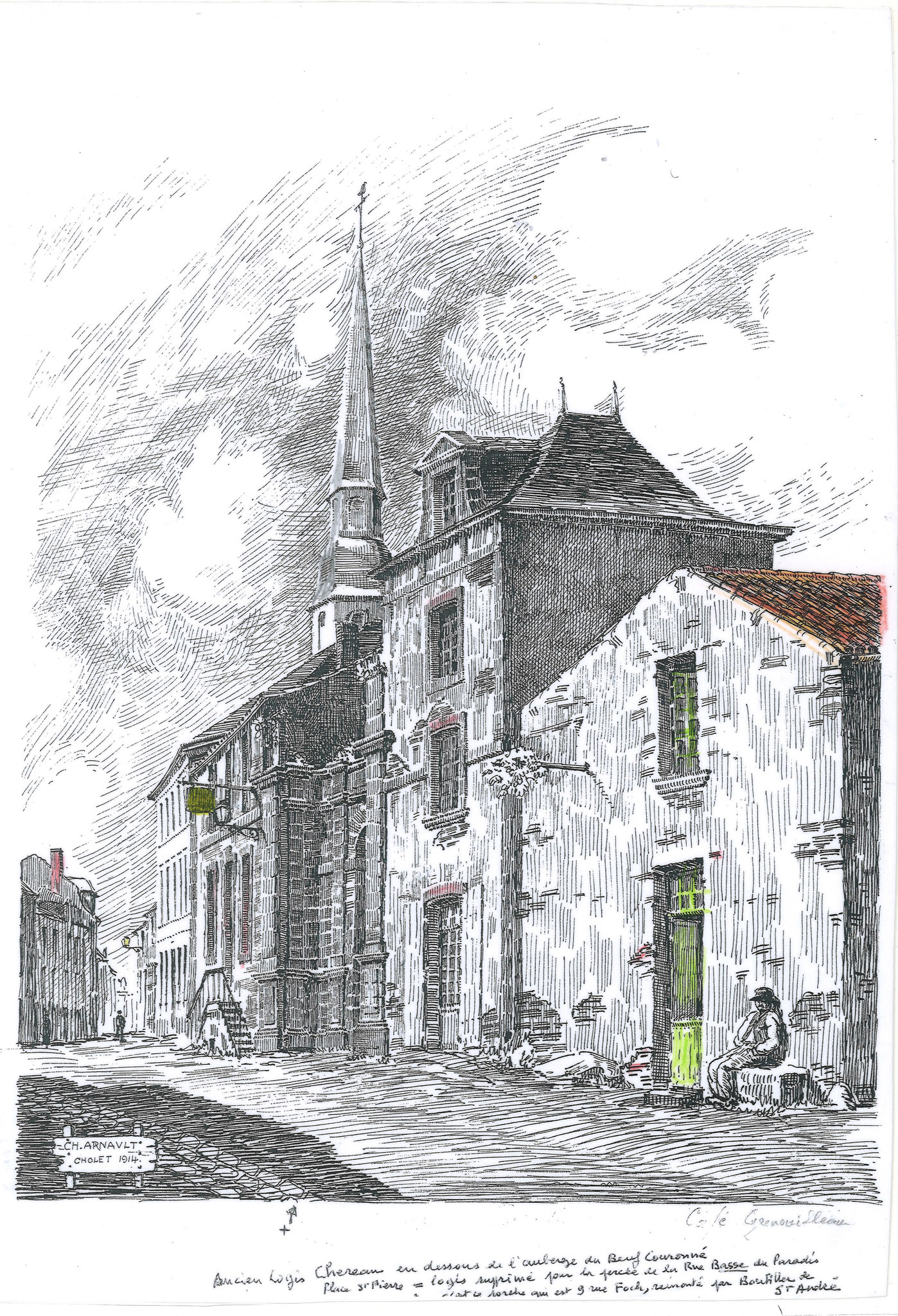

Sources : Charles Arnault / Léon Pissot / Charles Boutiller de Saint-André / Revue SLA

Cette fondation fut établie en 1406 par le « vénérable Thibault Carté, prêtre, recteur de l’église Saint-Pierre de Cholet, au diocèse de Maillezais », et financée avec ses biens.

Nous ignorons l’année et le lieu de sa naissance. Sa famille semble avoir tenu un certain rang et possédé une certaine fortune, à en juger les divers héritages que lui-même a recueillis. Il dirigea la paroisse Saint-Pierre dès 1384, et conserva ses fonctions au moins 22 ans (1384-1406).

Issu d’une famille aisée, ce curé possédait de nombreuses terres et revenus dans le quartier de Saint-Pierre de Cholet, et aussi sur Mazières-en-Mauges, la Tessoualle, Saint-Hilaire-des-Échaubrognes (Gautrèches de Toutlemonde).

La succession des revenus de la dite « chapellenie » sera confiée à Jean Dolbeau, un membre de sa famille. Il était coutume, à cette époque, de réserver aux siens les bénéfices qu’instituaient les âmes généreuses.

Le motif de cette fondation était d’abord de loger les pauvres, mendiants et loqueteux, se répandant dans les ruelles du quartier.

Où se trouvait cette aumônerie ?

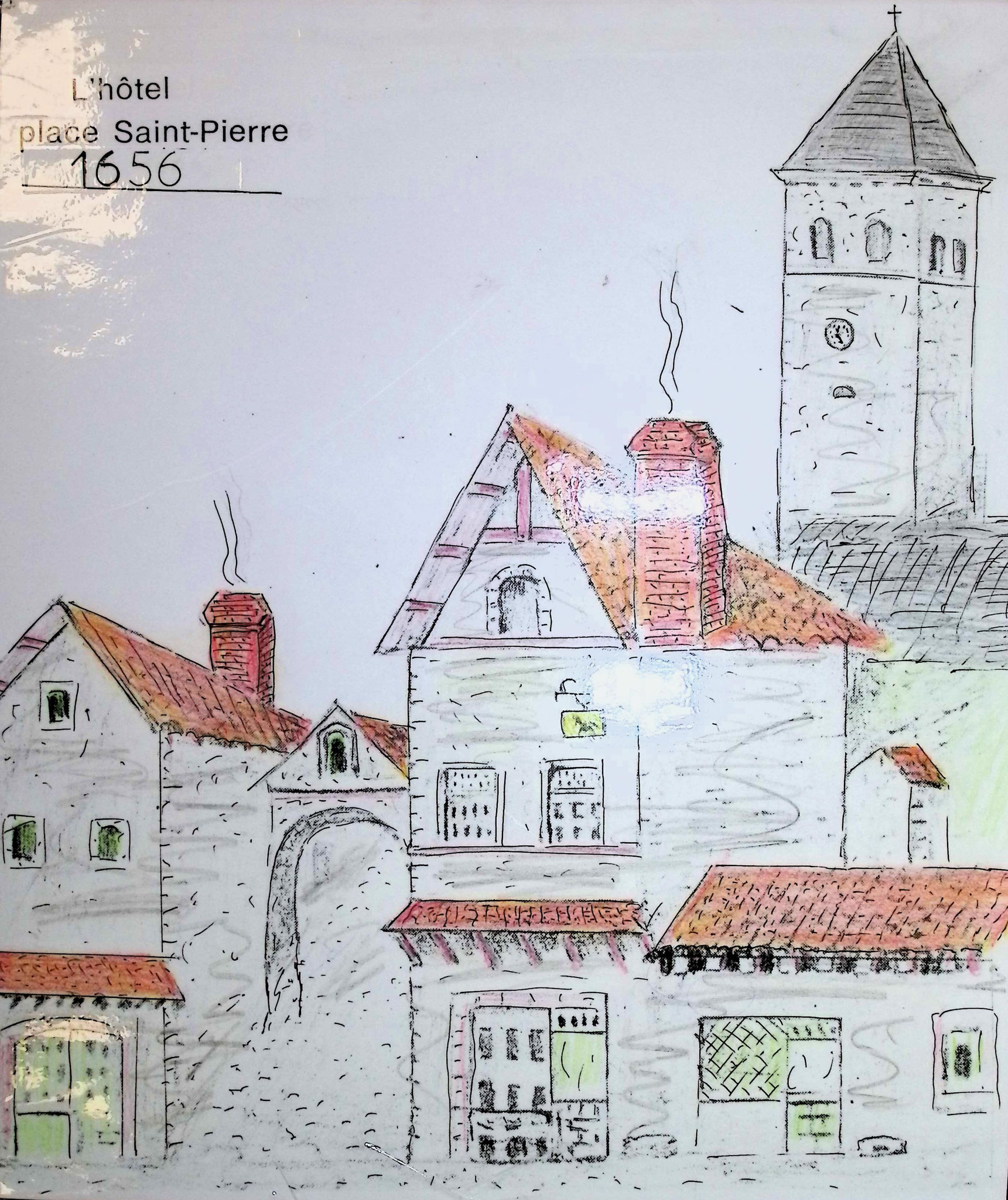

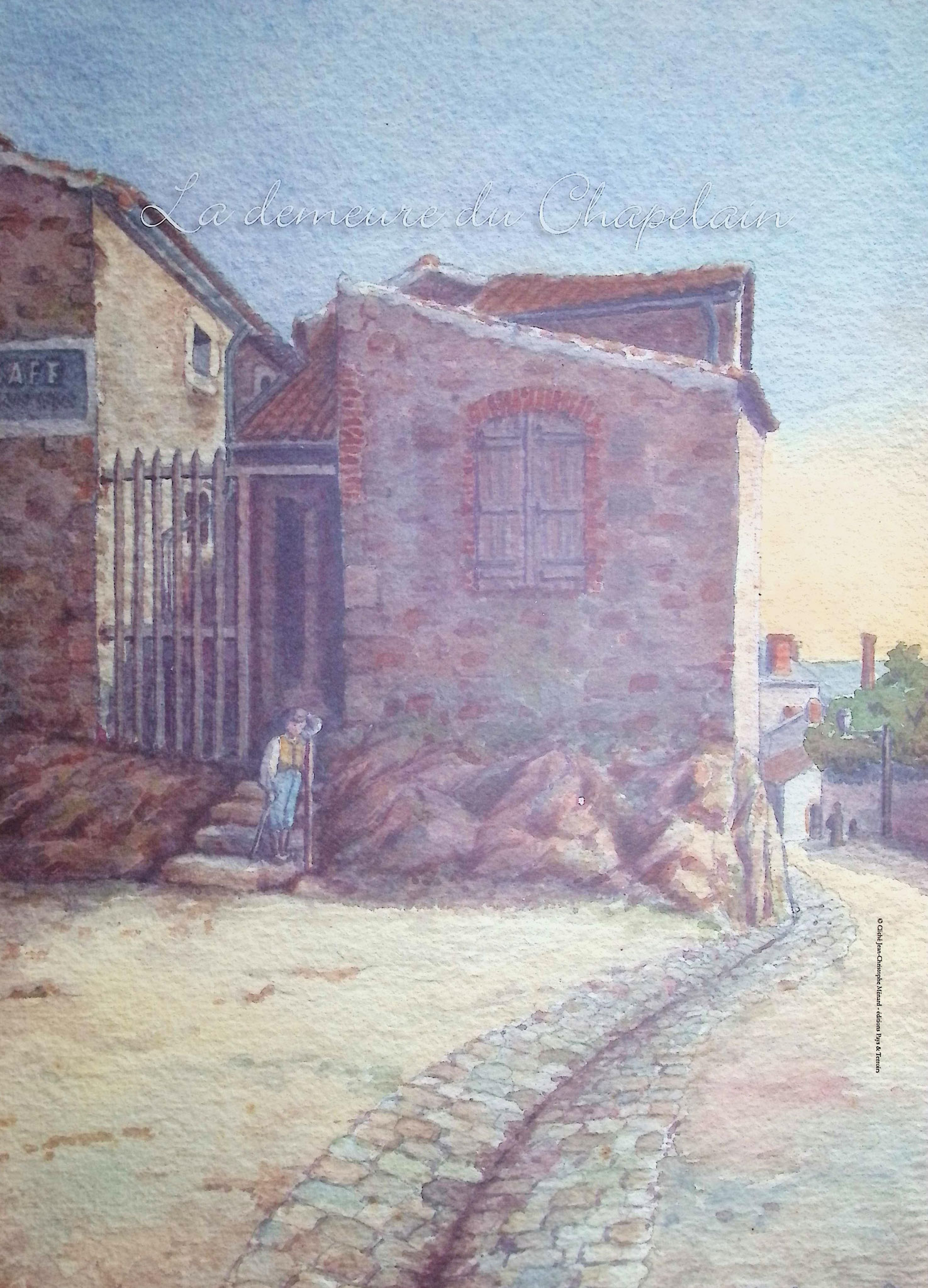

L’aumônerie, et non un hôpital, sera installée non loin de l’église de ce bienfaiteur, derrière sa propre demeure située proche le cimetière (l’actuelle place Saint-Pierre, où se trouve la boulangerie Becam), dans un appentis.

Il s’agit donc bien d’un lieu de refuge pour les malheureux sans gîte.

« L’Aumosnerie », d’après la coutume de Touraine, était une maison jointe à une église ou un monastère, et à laquelle il y avait des revenus annexés pour être distribués aux pauvres par celui qui en était l’aumônier.

À l’origine très modeste, l’aumônerie ne comportait seulement que quatre lits que Thibault Carté fit mettre en deux chambres séparées. Lits avec « couettes de plumes, huit linceuls et quatre couvertes ».

Par la suite, s’y adjoindra une petite chapelle où le titulaire, le futur chapelain de son aumônerie, devait servir deux messes par semaine « pour le repos de son âme, de ses père et mère et d’autre parents et amis ».

Au 16ème siècle, dans la paroisse Saint-Pierre, il y avait une charité établie.

On distribuait aux pauvres des aumônes parfois en argent, mais de préférence en nourritures, en vêtements, en remèdes, provenant de dons volontaires.

« Quelques rentes, de bleds et de deniers » se partageaient chaque année, le jour des morts, dans l’église Saint-Pierre, à tous les pauvres sans distinction qui s’y trouvaient. Cette répartition était faite par les soins de trois pères des pauvres. Deux de Saint-Pierre, et un de Notre-Dame.

Des aumônes au nom des défunts, offertes par de généreux concitoyens et répandues par une association de dames patronnesses, formèrent au milieu du 16ème siècle d’autres secours, éléments d’assistance aux pauvres et aux malades fournis par l’aumônerie Saint-Julien.

Malgré tout, il fallut réprimer le fléau grandissant de la mendicité face au libertinage de certains mendiants, des couples cohabitant ensemble, et dont la progéniture, ignorant tout précepte de religion, reproduisaient allègrement les mêmes sortes de vices.

En 1672, Louis XIV, voulant gratifier la confrérie* de Saint-Lazare, unit à son ordre les « maladreries » et les aumôneries du royaume. Saint-Pierre possédait l’une et l’autre.

C’est cette confrérie qui se chargea de l’hospitalité jusqu’à ce que le roi retire son édit en mars 1693.

*Peut-être faut-il y voir un lien avec le nom de la rue de « la Frairie » qui accédait à ce refuge ?

Quelques années auparavant, le marquis de Broon, seigneur de notre cité, avait créé le premier hôpital en 1690, d’abord à la Caillère, puis dans l’actuelle rue des Vieux-Greniers (rue de l’Hôpital au 18ème siècle).

Il y adjoindra l’aumônerie Saint-Julien l’hospitalier vers 1699. Celle-ci sera désacralisée par l’évêque de la Rochelle, et servira pour les petites écoles.

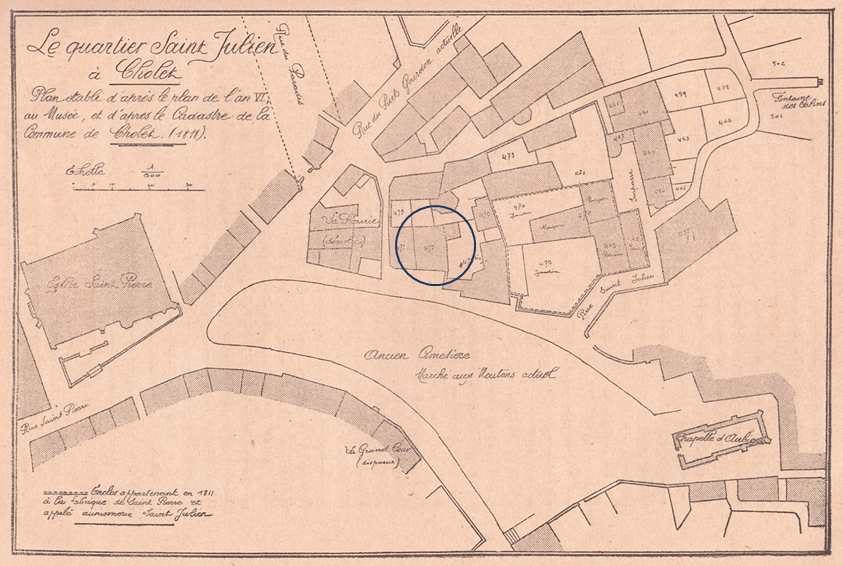

En 1819, la paroisse Saint-Pierre aliène ces biens en ruines (cf. plan cadastral de 1811 ci-dessous).

(C’est dans ce périmètre que s’édifiera, au 20ème siècle, le cinéma « Les Variétés ».)

En 1864, tout l’îlot nord des Calins fut détruit pour la construction de la rue du Paradis desservant la gare ferroviaire.

La démolition totale des Calins : le choc des années 70 !

La suppression de la demeure de monsieur Sicard, employé des Etablissements Bérard (maçonnerie), nous amène suffisamment d’éléments pour déterminer l’ancienne fonction de ce bâtiment, qui était l’emplacement de notre aumônerie.

Eléments de cette demeure disparue :

Sources : Gilles Bérard

- Une croix en granit de 60 centimètres descellée de la toiture pour être réinstallée sur l’église de la Séguinière !

- Un escalier en colimaçon (accès à la chambre au-dessus de la chapelle), réalisé avec des pierres tombales en granit. Cet escalier fut démonté et entreposé à la Roche du Ribalet.

- Un confessionnal, recouvert de nombreuses couches de lait de chaux et coloré en vert, jeté aux « délives ».

- Une cheminée de granit de plusieurs couleurs démontée pour être remontée chez M. Tessier, avenue Gambetta. S’étant avérée trop monumentale, elle fut éparpillée ailleurs comme éléments de décor de jardins.

La cheminée d’origine, décrite par nos ancêtres, comportant les visages grossiers de Saint-Julien et Sainte-Julienne, avait été repositionnée dans le quartier vers 1935.

Nous pensons avoir retrouvé les consoles et les colonnettes d’origine du 15ème siècle.